Tiene algo de plegaria ese libro que tomas sabiendo que no lo vas a leer, al menos no de inmediato, y aun así lo sostienes igual, con ternura y ambición. Te acercas a la caja y lo adquieres por el módico precio de una cena cutre de Glovo. Te lo llevas a casa con la sensación de haber salvado algo.

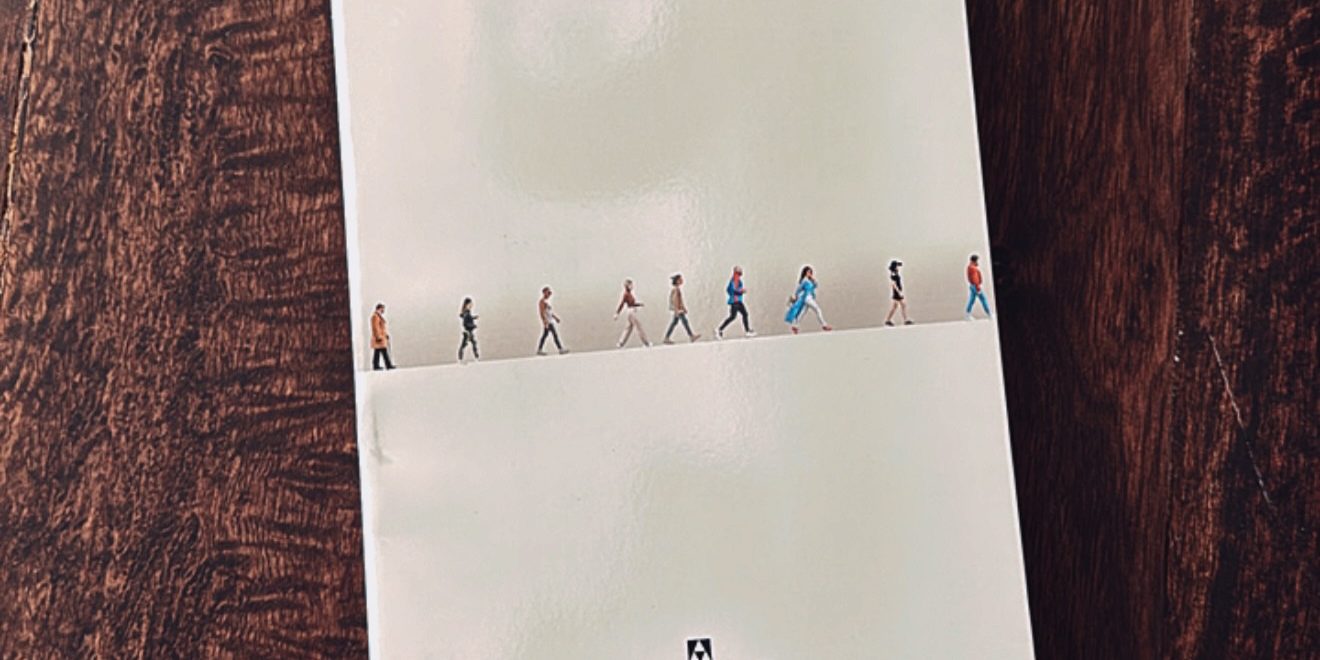

No lo has elegido tú, lo ha hecho él. Ya sea por el autor, la portada, la editorial o los colores. Nadie sabe por qué cojones a veces elegimos una obra por encima de la que está justo al lado. No hay avaricia, cálculo, ni erudición impostada. Es un impulso primario, casi instintivo, como el de Ronaldo —el gordito— revolviéndose en el área entre tres defensas para firmar una obra de arte.

Cada historia que no leemos guarda cierta versión nuestra que aún no existe. Son promesas diferidas, conversaciones que quizá nunca ocurran. Pero, aun así, las necesitas cerca. Los acumulas como quien junta cajetillas de cerillas, no tanto por el fuego sino por la posibilidad del fuego.

En mi particular caso, supongo que es una forma inconsciente de decir que todavía creo en algo. Una superstición a favor de la esperanza. Un acto casi religioso en tiempos donde nadie reza, pero todos compran. Quizá sea solo eso, una defensa discreta pero férrea contra la fugacidad. Un intento desesperado por retener algo, el tiempo, la curiosidad, la posibilidad de ser otro, antes de que se desvanezca del todo.